突然、

- あなたが亡くなったとき

- パートナーが亡くなったとき

- 子供を残して夫婦二人が亡くなったとき

- 大病を患ったとき

あなたの家のお金は、

- どこに、いくらあるのか?

- どんな保険に入っているのか?

- どんな制度を使えるのか?

だったり、

- その情報をパートナーも把握しているか?

- その情報を頼れる親族も把握しているか?

を、自信をもってYesと答えられますか?

これまで私は把握していませんでした。もちろん、妻もです。

「まぁ、何とかなるでしょ!」、「そんな日は来ない!」

と楽観的でも良いですが、夫婦どちらかが亡くなった場合、障害や大病、大怪我した場合、残された方は一人で子供を見つつ対応しなくてはなりません。

夫婦二人が同時に亡くなったら、何にも知らない親族が対応しなくてはなりません。

しかも、こういった不幸は何の前触れのなく訪れるものです。

結論:我が家のお金を1つのファイルにまとめている

私は、我が家のお金の情報を1つのファイルにまとめています。

これを見れば、私が突然亡くなっても妻にわかるようになっていますし、内容の説明もしています。

親族にはこのようなファイルがあることを言ってありますし、仮に忘れてしまっても資料さえ見つけてくれれば、何がどこにあるか分かるようになっています。

このように資料をまとめていると、泥棒に入られた時のリスクは高くなるでしょう。

しかし、リスクは何でもつきものです。

(仮に銀行や証券のパスワード情報を盗まれても、2段階パスワードなどの設定をしてあるので、すぐにお金を盗めません)

なにより、一番のリスクは家のお金を管理しておらず、お金のことを家族全員で共有していないことです。

ちなみに、資料名「有識者資料」の由来は「逃げ恥」から(笑)

結論2:私が作った管理用の文書データ ※ダウンロードOK!

我が家のお金の管理のため、私が作成した管理用の文書ファイルは↓↓こちら↓↓です

ぜひダウンロードして、皆さんの家のお金の管理にお使いください。

まとめ始めると、「あれのこと、忘れてた!」とか「あれも書いておこう!」と思うはずです。

結構、家族に伝えておきたいことや自分しかしらないことってあるものです。

こういうの面倒ですよね。

なので、私のファイルを使って楽してください!

どんなことを書いているのか?:目次

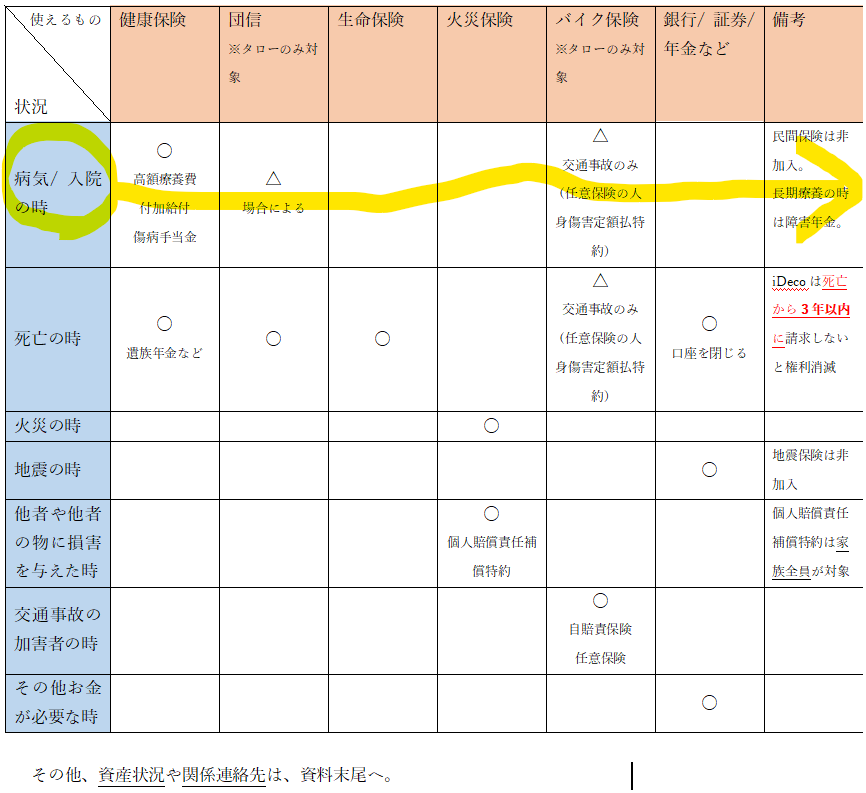

まず「目次」に書いてあることは、以下のことです。

- 該当の状況

- 1の時に使えるもの(制度や保険)

- 備考

- 資産状況

- 関係連絡先

具体的にはこんな感じです。

表の見方とすると、例えば「病気の時」は図の黄色の矢印のように、その横並びにある項目で、〇もしくは△の項目を探します。

健康保険、団信、バイク保険にマークが付いているので、これらが「病気の時」に使える制度と保険であると分かります。

またそのほかに注意事項があれば、右端の備考に書いています。

今回の場合、民間保険に加入していないことです。

このように表現することで、どういった時に、何が使えるのかがすぐに分かります。

なお、資産状況や関係連絡先は、表にする必要がないので、文章だけで対応しています。

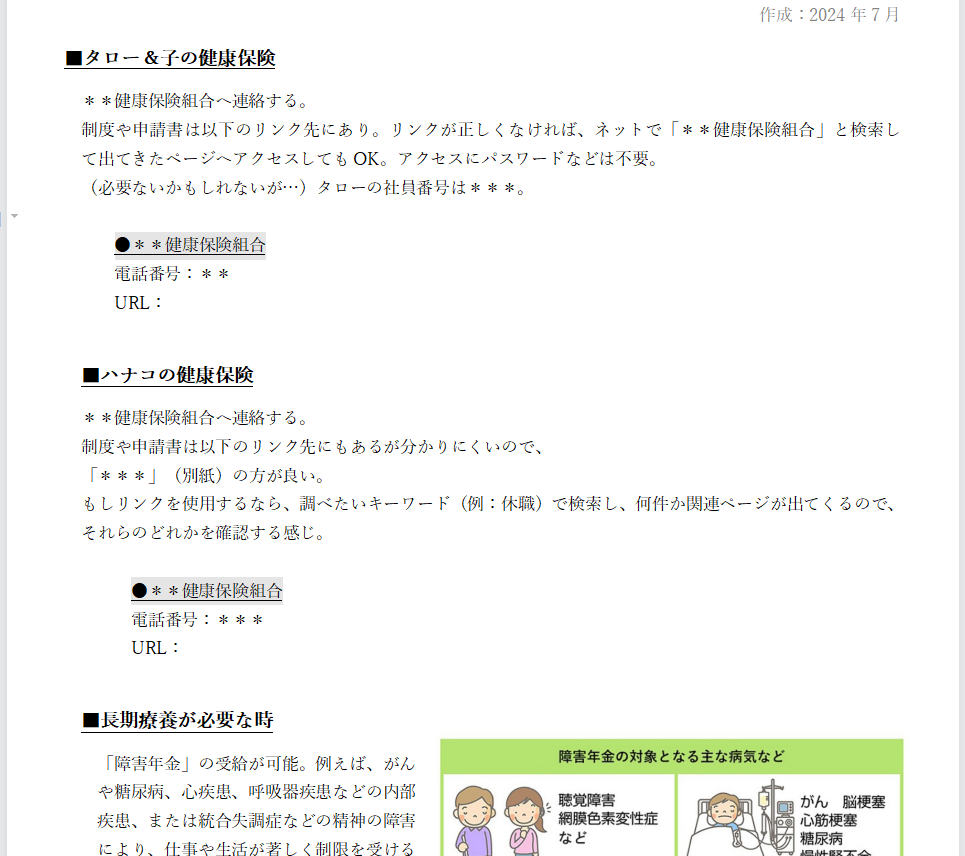

どんなことを書いているのか?:各項目のページ

上で書いた目次の内容だけではざっくりしたものなので、各項目ページに詳細を書いています。

例えば「健康保険」の項目であれば、

- 誰がどの健康保険組合に加入しているか?

- どこに連絡すれば良いのか?

- 制度や申請方法をどのように調べれば良いか?

などを書いています。

分かりやすさUPのために、関係する資料を同じファイルに入れておくのも良いです。

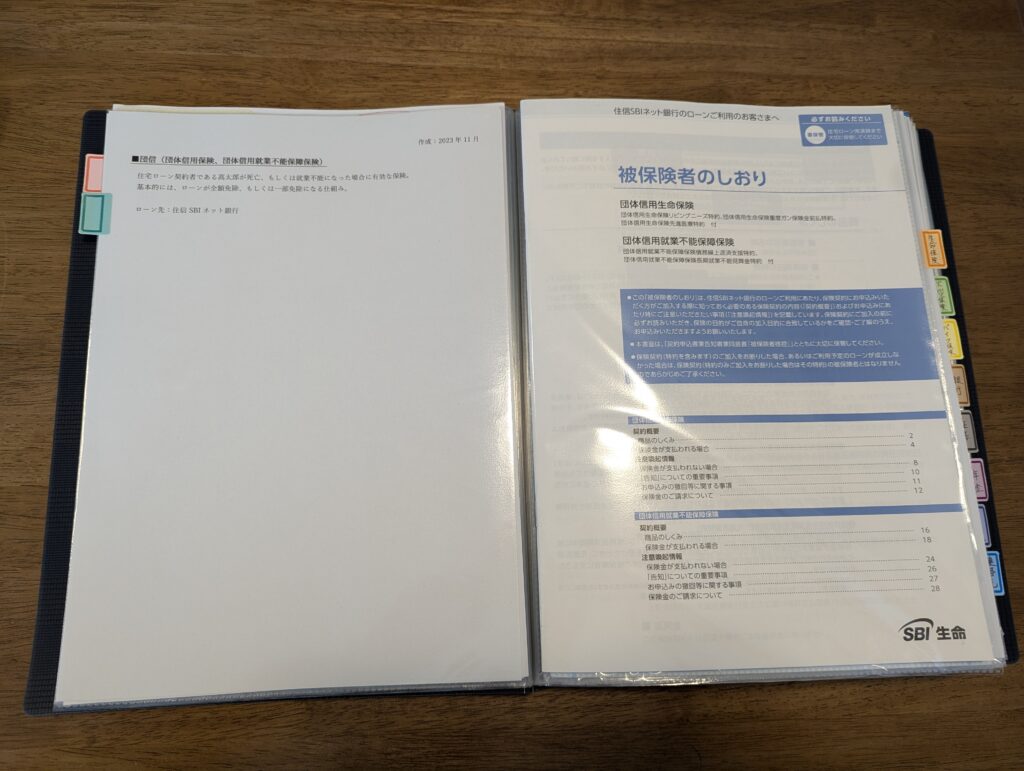

実際のファイルはこのように、項目の説明と関係資料を合わせてファイリングしています。

補足:私が作った管理用の文書データに含まれないもの

私が作った管理用の文書データに含まれないものを補足します。

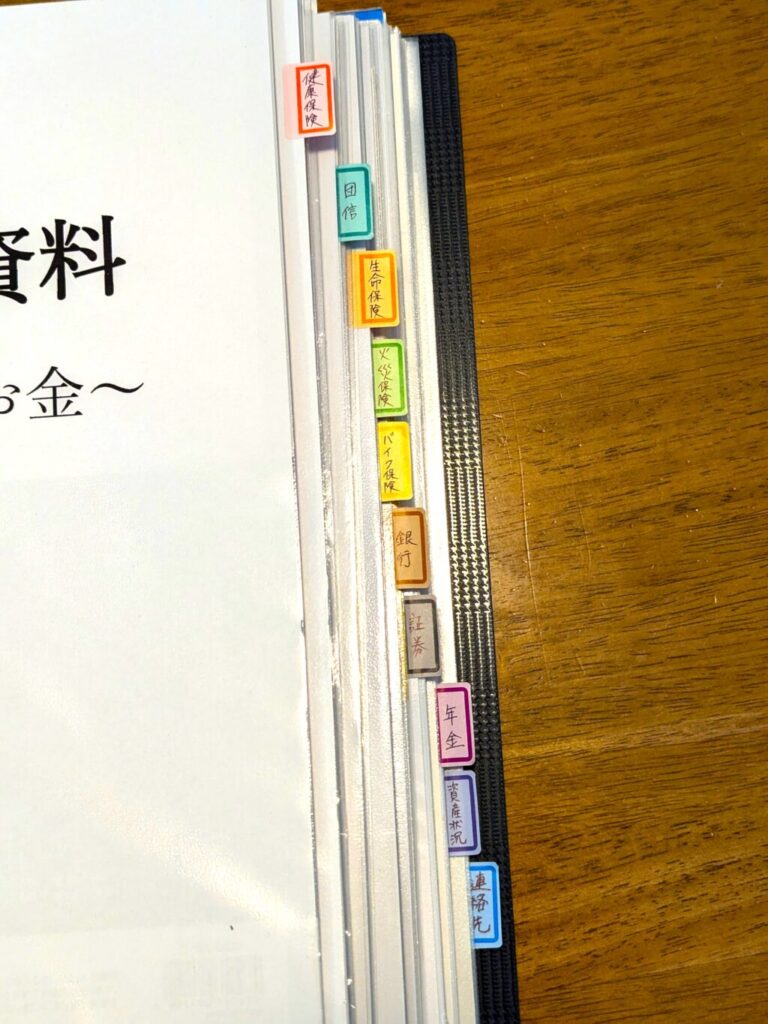

具体的には以下のものを各項目のページにファイリングしています。

- 「健康保険」のページ:健康保険組合のサイトの関係するページを印刷したもの、保険組合のパンフレット

- 「団信」のページ:団信のパンフレット

- 「生命保険」、「火災保険」、「バイク保険」のページ:保険証券、契約概要のパンフレット、契約内容の印刷物、保険証明書

- 「銀行」、「証券」のページ:口座番号、ネットバンキングのアカウントとパスワード

- 「年金」のページ:基礎年金番号、ねんきん定期便、確定拠出年金のアカウントとパスワード

- 「資産状況」のページ:FPさん作成の我が家のライフプラン、インデックス投資の運用成績、遺言書

各種パスワード情報は、特に重要なので必ずファイルに入れておきましょう!

作成ポイント:丁寧すぎるくらいで分かりやすく

次に作成のポイントです。

やっぱり「丁寧すぎるくらいで分かりやすいこと」が大事です。

(会社の資料の作り方みたいで嫌な表現ですが(笑))

他の人が分からない資料を作っても、作成した本人が亡くなってしまっては意味がありません。

私の資料で言えば、

- 表形式で目次を作ったり

- ページにインデックスを貼り付けたり

- できるだけ内容を詳しく図を使って作ったり

などして分かりやすさをUPしています。

作成ポイント:完成したら家族や親族に資料を説明しておく

資料の作成が終わったら、資料を見てもらいましょう。

実際に説明してみると、内容が不足していたり、内容が伝わらない部分が分かります。

なお、詳しく説明するのは、家族だけで良いと思います。

親族には、そのような資料があることだけ伝えておくだけでOKだと思います。

夫婦同時に死亡する可能性はあるものの、そこまで高くはないでしょうし、資料の存在さえ知ってもらえれば後は何とかなるよう情報はまとめてあるためです。

作成ポイント:夫婦で同じくらいのお金の知識を継続して持っておく

これは一番難しいことですが、夫婦で同じくらいのお金の知識を、継続して持っておくことです。

同じくらいのお金の知識を持っていれば、仮に夫婦のどちらかが亡くなっても、その家のお金の方針がブレることなく、健全に保たれることになるためです。

例えば、無駄な保険商品を買わないとか、証券の商品を買わないとか。

難しいですが、大事なポイントです。

ウチでは「面白い情報を知ったんだけど、…」とか、「初めて知ったんだけど、…って知ってる?」とか、熱量を上げ気味で話しています(笑)

最後に

目次のページで記載した「資産状況」では、インデックス投資商品の資産管理をエクセルでしています。

今回同様、資料を共有しますので、それを使って毎月の運用成績にニヤニヤするも良し、分析に役立てるも良しです。

それではまた、次の記事でお会いしましょう!

Follow @sendaitaro_blog

ぜひ気軽にコメントしていってくださいね♪

リクエストあれば、記事で解説したいと思います。

記事を書いたらXにポストしてます。

フォローしてもらうと歓喜します(笑)

コメント